【PR枠】転職エージェントを始めて利用するなら

「doda」がおすすめ!【無料の会員登録はこちら】

- 多数のサポート制度

- 初めて転職をする人におすすめ

- 多数の職種・ポジションの求人が掲載

転職エージェントを使うべきか迷っているなら、まずはdoda(デューダ)を試してみるのがおすすめです。

業界トップクラスの求人数と、担当アドバイザーの丁寧なサポートが評判です。

非公開求人の紹介や、面接・書類対策まで幅広くサポートしてくれるため、初めての転職でも安心。

「自分に合う仕事がわからない」という人ほど、dodaの客観的なアドバイスが大きな助けになります。

-e1757067778425.png)

結論、転職エージェントを使うべきかどうかは、誰にでも当てはまる正解があるわけではありません。

キャリアの方向性や転職経験の有無によって、向いている人・向いていない人が分かれます。

厚生労働省の「民間人材ビジネス実態把握調査(事業所/労働者)」の結果から転職エージェントへの不満として「「求める条件にあう情報が十分に得られなかった」「登録が面倒だった」等の声がありました。

従って以下の特徴を持つ方は、転職エージェントの利用が不向きと言えるでしょう。

- 選考や交渉に慣れており、自走力がある人

- スピード重視・即応募したい人

- 転職条件・希望が非常に特殊・限定的な人

- 求人がすでに明確に見つかっている人

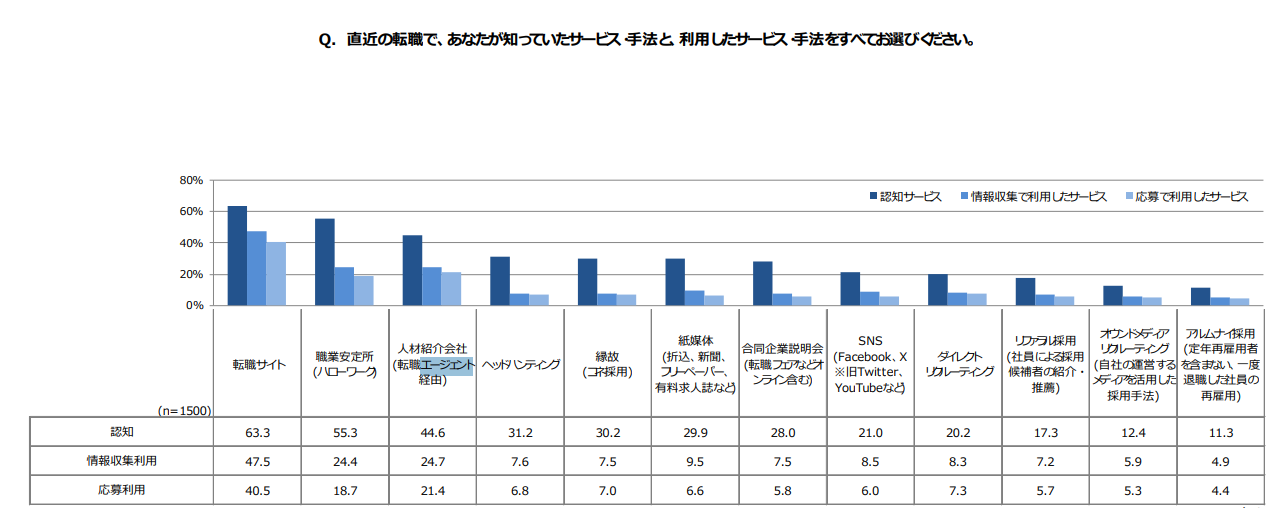

実際、マイナビの調査(「ベースアップに関する実態調査(2018年5月調査))でも、転職時にエージェントを利用する人は全体の一部にとどまり、“向いている人・向いていない人”が明確に分かれることがわかっています。

上記の結果から、転職者の5人に1人が転職活動の際に転職エージェントを利用したことがわかります。

■転職エージェント使うべきか悩んでいる方のよくある疑問

- 転職活動を始めたいが、エージェントを使うか迷っている

- 自力での応募とどちらが良いか悩んでいる

- 転職エージェントが信用できるか不安

- 転職エージェントのメリット・デメリットを知りたい

本記事では、転職エージェントのメリット・デメリットからどのような方が利用に向いているかまで詳しく解説します。

20代おすすめ転職サイト比較ランキング!未経験・20代前半後半・女性・男性向けなど厳選【2025年9月最新】

40代が仕事辞めたいと感じる理由は?離職率や解決策を男女別・雇用形態別に紹介

転職エージェントを利用するメリット

転職エージェントを利用するメリットは以下です。

転職前の情報収集に役に立てることができる

1つ目は、転職エージェントを活用すると、転職前の情報収集力が格段に高まります。

厚生労働省の「民間人材ビジネス実態把握調査」によれば、転職希望者が職業紹介機関を利用する理由として、「希望に合った求人企業を紹介してもらえるから」が 54.2%と挙げられています。

さらに同調査の分析報告では、「求人企業の情報が詳しいため」という理由を挙げる人も 41.3%存在しており、紹介機関が持つ内部ネットワーク・情報アクセス力が評価されていることがわかります。

つまり、エージェントは単に求人を斡旋するだけでなく、企業風土・選考ポイント・内部状況などのリアルな内部情報を得る窓口として機能します。

多数の非公開求人・独占案件へのアクセス

2つ目は、一般には公開されていない求人情報(非公開求人)にアクセスできることです。

厚生労働省の「職業紹介事業報告書(令和5年度)」によると、民間の職業紹介事業者を通じた新規求職申込件数は約602万人、常用求人件数は約273万件にのぼっています。

これは、ハローワークなどの公的機関以外でも、非常に多くの求人マッチングが民間経由で行われていることを示しています。(出典:厚生労働省 職業紹介事業報告書 令和5年度)

さらに、一般社団法人日本人材紹介事業協会(JESRA)が公表しているデータでは、

大手人材紹介3社だけでも2023年度下期に58,000人以上が転職紹介によって就職を実現しています。(出典:JESRA「職業紹介会社大手3社 転職紹介実績」)

キャリア相談・自己理解支援が受けられる

3つ目は、自分のキャリアや強みを客観的に整理できることです。

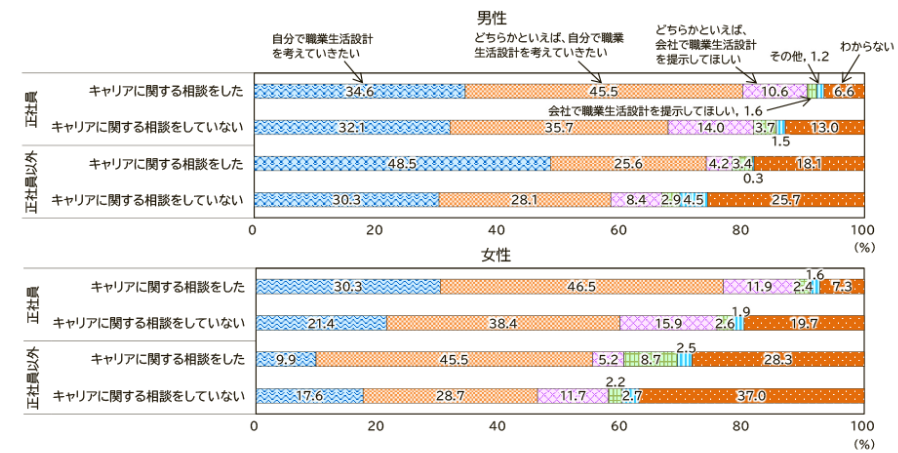

厚生労働省の『令和3年版 労働経済白書』では、キャリアコンサルティングを受けた労働者は、

そうでない人と比べて「職業生活設計意識が高い」「自分の能力を活かせる仕事を選べている」「職業生活全般の満足度が高い」という傾向が明確に示されています。

このキャリアコンサルティング機能は、まさに転職エージェントが担っている役割と重なります。

エージェントでは、求職者が自分では気づきにくいスキルや経験を可視化し、

「どんな業界・職種に向いているのか」「どのようなキャリアパスが描けるのか」を一緒に整理してくれます。

また、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査でも、

キャリア支援を受けた労働者ほど「仕事の選択に納得している」「自己効力感が高い」と報告されています。

(出典:JILPT『キャリア形成支援施策の効果分析』)

このように、転職エージェントの面談を通じて自分の強みや価値観を整理できることは、

単なる求人紹介にとどまらず、転職前の自己理解を深める“キャリア教育的価値”を持つ支援といえます。

交渉支援・条件調整を代理で行ってもらえる

4つ目は、給与や待遇などの条件交渉をエージェントが代行してくれることです。

労働政策研究・研修機構(JILPT)が実施した「転職者実態調査」では、

転職後の賃金変化を分析した結果、人材紹介などの“紹介経路”を通じた転職者の方が、平均して賃金上昇率が高い傾向があると報告されています。

これは、転職エージェントが企業側と直接交渉できる立場にあることで、本人が言い出しにくい「給与アップ」「待遇改善」「勤務条件の交渉」などを代行できている結果といえます。

さらに、厚労省の「民間人材ビジネス実態把握調査」でも、求職者が紹介サービスを利用する理由として「希望条件に合った求人を紹介してもらえるから(54.2%)」が上位に挙げられており、その背後には、希望条件を的確に企業へ伝えてもらえる安心感があることがうかがえます。

求人提案の質・マッチング精度の向上

転職エージェントを利用する最大の利点のひとつは、自分のスキルや希望に合った求人を高い精度で紹介してもらえることです。

厚生労働省の「民間人材ビジネス実態把握調査」によると、

職業紹介事業を利用した求職者の54.2%が「希望に合った求人企業を紹介してもらえるから」利用していると回答しています。(出典:厚生労働省 民間人材ビジネス実態把握調査(平成28年))

この結果は、転職エージェントが単に求人を“紹介する”だけでなく、求職者の希望・スキル・経験を分析したうえで、最もマッチする企業を選定していることを示しています。

同調査では、エージェント利用者の82.7%が「満足・やや満足」と回答しており、

求人提案の精度やマッチングの質が高いことが満足度に直結していると考えられます。

転職エージェントを利用するデメリット

転職エージェントを利用するデメリットは以下です。

登録が面倒

転職エージェントを利用する際のデメリットのひとつに、登録や初回手続きの手間がかかることが挙げられます。

厚生労働省が実施した『民間人材ビジネス実態把握調査(労働者調査)』によると、

民間の職業紹介機関を利用した求職者のうち、24.7%が「登録が面倒だった」と回答しています。

(出典:厚生労働省「民間人材ビジネス実態把握調査(平成28年)」PDF)

転職エージェントでは、初回登録時に職務経歴書の提出や詳細なヒアリングが求められるケースが多く、当者との面談予約・アンケート記入なども含めると、自力応募より準備に時間がかかる傾向があります。

特に、転職活動を始めたばかりの人にとっては、「まず登録がハードルに感じる」という声も少なくありません。

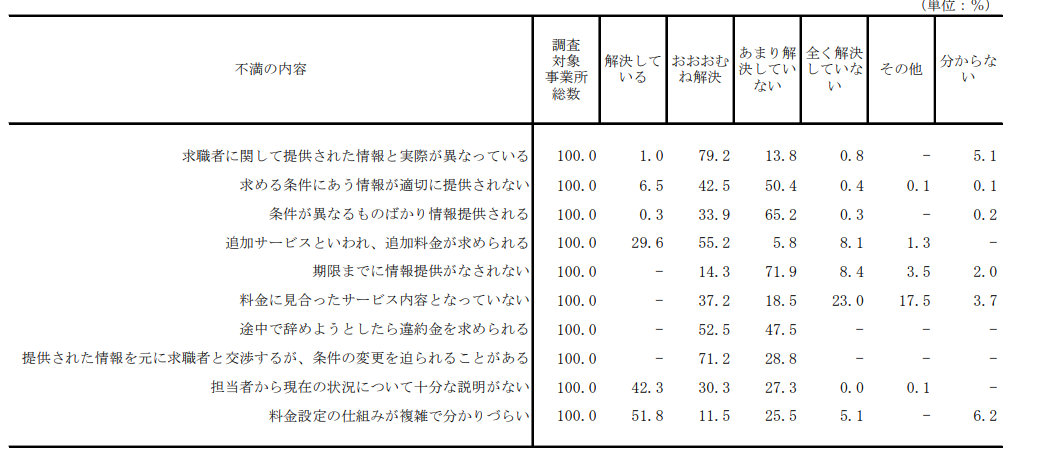

条件が提示と異なっていた

2つ目のデメリットは、紹介された求人の条件が実際と異なっていたというケースがあります。

厚生労働省が公表している『民間人材ビジネス実態把握調査(労働者調査)』によると、

職業紹介事業を利用した求職者のうち、紹介時に提示された労働条件と実際の条件が異なっていたと回答した人が74.1%を占めました。

この結果は、求人票や紹介時の説明と、実際の労働条件(給与・勤務時間・待遇など)の間に食い違いが発生していることを示しています。

紹介従事者(担当者)の力量・資格・専門性のばらつきがある

3つ目のデメリットは、担当者(紹介従事者)のスキルや専門性に差があることが挙げられます。

担当者は求職者と企業の橋渡しを担う重要な存在ですが、その知識レベルや対応力には個人差があるのが実情です。

厚生労働省の委託を受けて一般社団法人日本人材紹介事業協会(JESRA)が実施した『人材紹介事業の実態に関する調査研究報告書』によると、職業紹介従事者のうち「職業紹介やキャリア支援に関する資格を保有している人」は全体のわずか8.0%にとどまっています。

また、同報告書では、事業者が抱える課題として「従事者の教育・育成の不十分さ」「業務スキルの標準化不足」なども指摘されています。

これは、転職希望者のキャリアアドバイスや求人提案の質が、担当者の経験・知識・担当業界によって左右されやすいことを意味します。

マッチング率・効率性・業績との乖離

4つ目のデメリットは、登録者の多さに対して実際に転職が成立する割合(マッチング率)が高くないという現実があります。

厚生労働省の『職業紹介事業報告書(令和5年度)』によると、民間職業紹介事業における新規求職申込件数は約602万人にのぼる一方で、就職件数は約60万人にとどまっています。

つまり、登録者全体のうち、実際に転職に成功したのは約1割程度(≒約9.9%)という構図です。

このデータからも分かるように、転職エージェントは非常に多くの求職者を抱えているものの、全員に対して十分な求人紹介やサポートを提供できるわけではありません。

とくに人気職種・未経験業界への転職希望者などは、担当者の優先順位が下がりやすく、

「登録したのに紹介が少ない」「希望職種の提案がない」と感じるケースもあります。

(出典:JESRA「人材紹介事業の実態に関する調査研究報告書(厚生労働省委託事業)」)

転職エージェントを使うべき人の特徴

以下では、転職エージェントを利用するべき人の特徴を紹介します。

専門性・スキルがある中高年プロフェッショナル層

転職エージェントを使うべき人の代表的なタイプが、専門性や高いスキルを持つ中高年のプロフェッショナル層です。

厚生労働省が公表している『職業紹介事業報告書(令和5年度)』によると、民間の職業紹介事業を通じて転職した人の中では、「専門的・技術的職業」「管理的職業」などの高度専門職層の紹介件数が最も多いことが分かっています。

また、厚労省の『民間人材ビジネス実態把握調査』でも、事業者が得意とする分野として「専門的・技術的分野」や「経験豊富な在職者層」が挙げられており、企業側も高度なスキルを持つ人材を民間紹介ルートで積極的に採用している実態が示されています。

(出典:厚生労働省「民間人材ビジネス実態把握調査(平成28年)」)

転職エージェントに掲載が多い専門的・技術的職業(専門スキル・資格職・マネジメント・上級専門職)

この区分には、高い専門知識や技能・資格を要する職業が含まれます。

転職エージェントが特に得意とする領域でもあり、企業側も“即戦力”を求める傾向が強いです。

| 分野 | 主な職種・ポジション例 |

|---|---|

| 情報通信・IT | システムエンジニア(SE)、プログラマー、インフラエンジニア、データサイエンティスト、ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー |

| 技術・製造 | 機械設計エンジニア、電気・電子設計、品質管理、生産技術、研究開発(R&D)、製品開発技術者 |

| 医療・福祉 | 医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、理学療法士、介護支援専門員(ケアマネジャー) |

| 金融・経済 | 金融アナリスト、リスクマネジメント、会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー |

| 法務・コンサル | 弁護士、弁理士、司法書士、戦略コンサルタント、人事労務コンサルタント |

| 建築・不動産 | 一級建築士、設備設計士、不動産鑑定士、土木技術者、施工管理技士 |

| 教育・研究・公衆衛生 | 大学講師、研究職、教育コーディネーター、心理士、社会調査員 |

これらは「資格・経験・実績が客観的に評価される職種」であり、転職エージェント経由での非公開求人やヘッドハンティングが特に多い分野です。

| 分野 | 主な職種・ポジション例 |

|---|---|

| 経営層 | 代表取締役、取締役、事業部長、経営企画室長、CFO、COO、CHRO、CTO |

| 部門マネージャー層 | 部長、課長、チームリーダー、営業マネージャー、プロジェクト統括責任者 |

| 専門分野の管理職 | 人事部長、財務部長、製造部長、研究開発マネージャー、情報システム部長 |

| 海外・グローバル職 | 海外支社長、現地法人マネージャー、国際事業統括、グローバルHR |

「部門の業績責任を担える」「チームを率いた経験がある」「経営・戦略に関与した経験がある」人材を指し、企業は公募よりも転職エージェント経由でピンポイント採用する傾向が強いです。

忙しくて自力で求人を探す時間がない人

転職活動には、求人検索・企業リサーチ・応募書類作成・面接調整など多くの工程が伴います。

特に、仕事や育児・学業などで日中にまとまった時間を確保できない人にとって、これらをすべて自力で進めるのは大きな負荷です。

そうした人にこそ、転職エージェントの利用が有効になります。

実際、厚生労働省の『民間人材ビジネス実態把握調査(労働者調査)』では、求職活動で利用した手段として「民間の職業紹介機関」を挙げた人が 15.4%おり、その利用理由のひとつに「求人件数が多いため」が 59.1%と高い割合で示されています。

この「求人件数が多いため」という理由は、つまり自分で複数の求人媒体を探す時間を短縮したいというニーズを反映しており、より多くの求人を一括で紹介してもらうことで効率的に情報収集したい層が一定数存在することを示しています。

転職活動にかかる時間

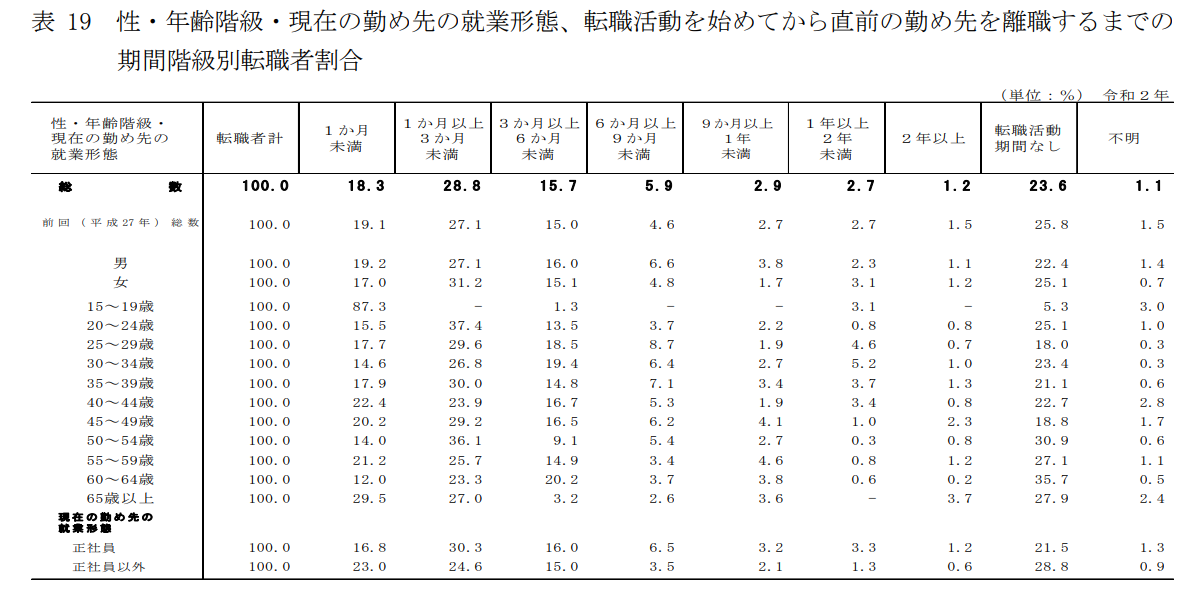

厚生労働省の『令和2年転職者実態調査』によると、転職活動を始めてから実際に離職・転職に至るまでの期間は、「1か月以上~3か月未満」が最も多く28.8%、続いて「3か月以上~6か月未満」が21.7%を占めています。(出典:厚生労働省『令和2年転職者実態調査』)

つまり、転職者の約半数が1〜6か月を要していることがわかります。

さらに「6か月以上かかった」という人も16.2%おり、一定の期間を見込んで計画的に進める必要があることが明らかです。

市場価値を知りたい・自分の価値を客観視したい人

転職エージェントは、求人紹介だけでなく、自分の市場価値を客観的に把握するための重要な情報源にもなります。

厚生労働省の『令和3年版 労働経済白書』では、キャリアコンサルティングを受けた労働者は、そうでない労働者に比べて「自分の能力・経験を活かせる仕事を選べている割合が高い」という傾向が示されています。

(出典:厚生労働省『令和3年版 労働経済白書 第2章 第4節』)

また、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の『キャリア形成支援施策の効果分析』でも、キャリア相談を受けた人ほど「自己理解が進み、自分の職業能力や市場価値を正しく認識できるようになった」と回答する割合が高いことが報告されています。

転職初心者・経験が浅い人

転職を初めて行う人や、社会人経験が浅い人ほど、自分のスキルや経験がどの程度評価されるのかを客観的に把握しづらい傾向があります。

そうした人にとって、転職エージェントは「市場価値を知るための第三者的な視点」を提供してくれる存在です。

厚生労働省の『令和3年版 労働経済白書』では、キャリアコンサルティングなどの支援を受けた労働者は、そうでない労働者に比べて「自分の能力を活かせる仕事を選べている割合が高い」と報告されています。

(出典:厚生労働省『令和3年版 労働経済白書 第2章 第4節 キャリア形成支援の推進』)

また、エージェントが転職活動に必要な「面接対策」「経歴書の添削」等もサポートしています。(例:doda)

転職エージェントを利用し転職を行った成功例

以下では、転職エージェントを利用し転職を行い転職を行った方の成功例をご紹介します。

掲載する例は、東晶貿易ジョブチェン転職編集部の独自アンケートの回答です。

初めての転職で書類選考が通らなかったが、添削サポートで通過率UP

実績を数字で表すことで、自分の経験が“強み”として見える形になり、通過率が一気に上がったんです。

非公開求人を紹介され、年収が70万円アップ

担当のアドバイザーが面談で私の営業実績を深掘りしてくれて、「この経験なら管理職候補で通用します」と提案してくれたんです。

そこで紹介されたのが、一般には公開されていない非公開求人。条件も仕事内容も、自分の希望にぴったりでした。

書類の書き方から面接対策まで丁寧にサポートしてもらい、無事に内定。結果的に年収は70万円アップしました。

面接練習のサポートで自信を持って挑めた

転職エージェントの担当者が、想定質問をもとに何度も模擬面接をしてくれて、答え方のコツや表情まで丁寧にアドバイス。

最初は緊張でうまく話せなかった私も、回数を重ねるうちに自然と自信がつきました。

本番では落ち着いて自分の強みをしっかり伝えられ、結果は第一志望からの内定。

「自分でもできた」という達成感が大きく、サポートしてくれた担当者には本当に感謝しています。

転職エージェントを利用し転職を行った失敗例

以下では、転職エージェントを利用し転職を行い転職を行った方の失敗例をご紹介します。

担当者と相性が合わず、希望と違う求人ばかり紹介された

でも、担当者がとにかくスピード重視で、「早く決めましょう」と急かされるように面接日を組まれ、じっくり考える時間がなかったんです。

提案された求人も希望条件と少しずつズレていて、モヤモヤしたまま内定を受けてしまいました。

結果、入社後に「想像していた仕事内容と違う」と感じ、半年も経たずに退職。

今思えば、もっと自分の希望を正直に伝えたり、担当者を変更してもらえばよかったと思います。

紹介スピードが遅く、チャンスを逃した

タイミングを逃したことでモチベーションも下がり、エージェント選びの大切さを痛感しました。

エージェントに頼りすぎて、自分の意思決定ができなかった

「とりあえず面接を受けてみましょう」と言われるままに応募を進め、気づけば5社以上の面接を同時に受けて混乱。

自分の希望や軸を整理しないまま進めてしまい、どれが本当にやりたい仕事なのか分からなくなってしまいました。

結果的に内定をもらった企業へ入社しましたが、仕事内容が合わず、半年で退職。

いま振り返ると、「担当者に任せきりではなく、自分の意思を持って判断すること」が大切だったと痛感しました。

転職エージェントと自力応募はどちらが転職に有利なのか

結論から言うと、どちらが有利かは“向き不向き”次第です。民間の職業紹介(=転職エージェント)経由は大規模に機能しており、厚労省の集計では令和5年度の新規求職申込が約3,860万件、常用求人が約1,185万人規模に上ります。

エージェント側が企業情報や要件を把握しやすい構造のため、条件すり合わせや内定までの調整に強みがあります。

一方で、利用者の満足や不満の実態を見ると、「希望に合った求人を紹介してもらえる」などの利点がある反面、「登録が面倒」等の負担も一定数指摘されます。

万人に最適ではなく、適性が分かれると読むのが妥当です。

自力応募と転職エージェントの違い

以下は、自力応募と転職エージェントの違いです。

| 比較項目 | 自力応募 | 転職エージェント | 主な公的データ出典 |

|---|---|---|---|

| 求人件数・情報量 | 求人サイト・ハローワーク中心。掲載情報に限りがある。 | 非公開求人を含む幅広い案件を保有。企業情報も詳細。 | 厚生労働省『職業紹介事業報告書(令和5年度)』 |

| 情報の正確性・詳細度 | 公開情報ベースのため、条件や内部事情は不明な場合が多い。 | 企業と直接やり取りし、労働条件や社風など内部情報も把握。 | 厚労省『民間人材ビジネス実態把握調査(平成28年)』 |

| 転職活動の効率 | すべて自分で検索・応募・日程調整が必要。時間がかかる。 | 担当者が求人選定・面接調整を代行し、活動効率が高い。 | JILPT『転職者実態調査(2016)』 |

| キャリア支援・相談機能 | 自己判断が中心で、客観的なアドバイスを得にくい。 | キャリアアドバイザーによる面談で自己分析や市場価値の把握が可能。 | 厚労省『令和3年版 労働経済白書』 |

| 活動負担(登録・面談) | 登録不要ですぐに応募可能。 | 初回登録や面談など準備が必要だが、情報の精度は高い。 | 厚労省『民間人材ビジネス実態把握調査』 |

| マッチング率・成約率 | 応募数に対して内定率は低め。ミスマッチのリスクも。 | 紹介経路での成約率は10〜15%と比較的高い。 | 厚労省『職業紹介事業報告書(令和5年度)』 |

| 満足度・不満点 | 主体的に動けるが、サポートは少ない。 | 82.7%が「満足・やや満足」と回答。担当者対応に差がある点は課題。 | 厚労省『民間人材ビジネス実態把握調査』 |

転職の際にエージェントを使うか迷うなら“併用”が最適

転職活動では、自力応募とエージェント利用のどちらにもメリットとデメリットがあります。

情報量やサポート体制を活かしたいならエージェント、自分のペースで動きたいなら自力応募が向いています。

迷う場合は、両方を併用して効率よく情報収集と応募を進めるのがもっとも効果的です。

複数の手段を使い分けることで、より自分に合った転職先に出会える可能性が高まります。